« Je hais les voyages et les explorateurs ». C’est ainsi que Claude Lévi-Strauss débute Tristes tropiques, ouvrage publié en 1955 dans la célèbre collection « Terre humaine » dirigée par Jean Malaurie. Cet incipit, dont la concision fait la force, résume en partie la substance du livre. Il exprime la contradiction du monde contemporain que Claude Lévi-Strauss a comprise et disséquée bien avant d’autres. Car on n’a jamais tant parlé de voyage qu’à notre époque désenchantée où celui-ci n’existe plus, un peu comme ces hommes que l’on célèbre, pour la première fois, le jour de leur oraison funèbre. Le voyage, le vrai, celui qui induit une immersion totale dans l’inconnu, fait désormais partie de l’Histoire. Mais cette phrase préliminaire exprime avant tout la volonté du scientifique de se porter constamment vers l’essentiel, c’est-à-dire de s’effacer derrière l’objet de l’étude, en débarrassant le récit de ce qu’il appelle joliment les scories de la mémoire. C’est aussi parce que Claude Lévi-Strauss a hésité pendant quinze ans à publier, éprouvant « une sorte de honte et de dégoût » pour ce type de relation, que son récit est devenu une référence scientifique majeure et une oeuvre d’une grande qualité littéraire (1).

« Je hais les voyages et les explorateurs ». C’est ainsi que Claude Lévi-Strauss débute Tristes tropiques, ouvrage publié en 1955 dans la célèbre collection « Terre humaine » dirigée par Jean Malaurie. Cet incipit, dont la concision fait la force, résume en partie la substance du livre. Il exprime la contradiction du monde contemporain que Claude Lévi-Strauss a comprise et disséquée bien avant d’autres. Car on n’a jamais tant parlé de voyage qu’à notre époque désenchantée où celui-ci n’existe plus, un peu comme ces hommes que l’on célèbre, pour la première fois, le jour de leur oraison funèbre. Le voyage, le vrai, celui qui induit une immersion totale dans l’inconnu, fait désormais partie de l’Histoire. Mais cette phrase préliminaire exprime avant tout la volonté du scientifique de se porter constamment vers l’essentiel, c’est-à-dire de s’effacer derrière l’objet de l’étude, en débarrassant le récit de ce qu’il appelle joliment les scories de la mémoire. C’est aussi parce que Claude Lévi-Strauss a hésité pendant quinze ans à publier, éprouvant « une sorte de honte et de dégoût » pour ce type de relation, que son récit est devenu une référence scientifique majeure et une oeuvre d’une grande qualité littéraire (1).

« (…) si honnête que soit le narrateur, il ne peut pas, il ne peut plus nous livrer (ses modernes

assaisonnements) sous une forme authentique. Pour que nous consentions à les recevoir, il faut, par une manipulation qui chez les plus sincères est seulement inconsciente, trier et tamiser les souvenirs et substituer le poncif au vécu. J’ouvre ces récits d’explorateurs : telle tribu qu’on me décrit comme sauvage et conservant jusqu’à l’époque actuelle les moeurs de je ne sais quelle humanité primitive caricaturée en quelques légers chapitres, j’ai passé des semaines de ma vie d’étudiant à annoter les ouvrages que, voici cinquante ans, parfois tout récemment, des hommes de science ont consacré à son étude. ».

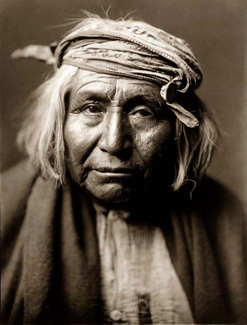

Ce paragraphe évoque, entre autres, les rites de passage des Lakota (sioux) qui furent assez bien vulgarisés dans le film d’Elliot Silverstein, Un homme nommé cheval. Mais je pense surtout au récit exceptionnel de l’indien Chuki Talayesva, dont le livre, Soleil hopi, préfacé par Claude Lévi-Strauss, toujours dans la collection « Terre humaine », constitue l’un des rares témoignages directs que nous possédions sur ces usages. On pourrait multiplier les analogies avec les pratiques des communautés africaines, asiatiques ou mélanésiennes, mais au-delà de ces illustrations, ce qu’il importe de retenir dans la démonstration de l’ethnographe, c’est la remise en situation du rite et de l’individu dans l’organisation générale du groupe auquel ils appartiennent.

Les rites de passage accompagnent tous les bouleversements de

la vie humaine, de la naissance à la mort en passant par le mariage. Dans le cas de la puberté, ils offrent aux adolescents le moyen de se confronter à leur vie psychique, notamment par le biais du rêve, de l’hallucination, de la fatigue et de l’isolement volontaires. Le rite n’en demeure pas moins très codifié par le groupe. Dans ce cadre, quel marge reste-t-il à l’individu ? Se contente-t-il de suivre mécaniquement un « corpus » de règles non écrites ou peut-il affirmer pleinement son identité ?

Pendant la phase de bouleversement que traverse l’adolescent, ce dernier tente d’établir un équilibre précaire entre l’affirmation de sa propre identité et son insertion dans le groupe. Au cours de cette phase du développement individuel, le tumulte de sa vie psychique prend souvent la forme d’une surcharge d’excitations et parfois même d’un débordement. Lors de l’adolescence, l’appareil mental doit en effet se réadapter à une double métamorphose, psychique et physique : or la recherche codifiée de limites, au cours de rites extrêmes, traduit sans doute, en partie, ce débordement interne. Dans les sociétés traditionnelles, l’individu parvient à réguler ce trop plein, non seulement en lui attribuant un sens, mais aussi, et de manière complémentaire, en se réinsérant lui-même au sein du groupe. On comprend aisément à quel point l’accompagnement de la communauté est indispensable, pour ne pas dire vital. Grâce au rite de passage, l’adolescent essaie de maîtriser sa métamorphose, tant sur le plan physique que psychique. Et, pour y parvenir, sa communauté l’engage à la mettre en scène. Je dirai même, qu’en sanctionnant un nouvel équilibre entre l’individu et la société, et surtout en permettant à l’adolescent de découvrir ses propres limites, le rite de passage lui donne l’occasion de mieux évaluer le rapport entre ses instincts de vie et ses instincts de mort (3).

Après une cinquantaine de pages préliminaires, Claude Lévi-Strauss aborde le cheminement qui le conduit à devenir ethnographe, le « dégoût rapide » qui l’éloigne de la philosophie et son manque d’engouement pour l’aspect répétitif de l’enseignement ; le Droit, qui n’obtient pas davantage ses faveurs ; sa découverte de la psychanalyse ou encore la curiosité qu’il nourrit, depuis l’enfance, pour la géologie (4). Cette discipline incarne d’ailleurs parfaitement la démarche scientifique de l’auteur. C’est en tant que sujet observant l’apparent chaos de l’espace, et en communion avec celui-ci, que Lévi-Strauss peut tenter d’en saisir la rationalité.

L’ethnographe dit bien « la pensée et la sensibilité », cette association, loin d’être fortuite, constitue l’une des clés de son rapport au monde.

Avant d’entamer le récit de son voyage d’études, Claude Lévi-Strauss ne cherche pas à

dissimuler son émotion. Le lecteur imagine alors sa gorge nouée, sa main tremblante ; vingt ans plus tôt, il a eu le privilège de rencontrer des peuples qui, lorsqu’il écrit ses lignes, ont pratiquement disparu. Et cette évanescence, telle une accélération angoissante du temps, cette fulgurance-là, on le sent bien, le dévore. Tristes tropiques donne l’impression d’une simultanéité entre la découverte de l’objet et son altération définitive, un peu comme dans cette scène poignante de Fellini Roma où l’on on voit des fresques romaines, jusqu’alors préservées dans leurs catacombes, disparaître au fur et à mesure que l’oeil humain les découvre. A la différence près, et elle est de taille, qu’il s’agit ici d’une matière vivante, c’est-à-dire d’hommes et de femmes dont l’ethnographe a en quelque sorte partagé les derniers instants.

Voici encore la grande ville pionnière, Goiana, l’épure imposée à la nature par la politique de la table rase. Et, avec son flair hors du commun, Lévi-Strauss établit un parallèle éloquent entre la ville des confins brésiliens et les nouvelles tumeurs urbaines qui, dans les années 1950, commençaient déjà à pulluler en Asie. Là encore, son oeil d’aigle avait repéré, dès leur origine, les problèmes majeurs auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontés. Voici donc où mène l’hubris, une démesure, qui n’est plus la marque condamnable du crime et le fruit d’un orgueil débridé, comme ce fut la cas dans le monde grec, mais une démesure érigée en règle de civilisation, le mètre étalon d’un monde qui s’enorgueillit de son progrès et en ignore les méfaits.

(2) Mais certains pèchent aussi par excès

inverse. L’un de mes professeurs de littérature gréco-latine en Sorbonne, furieux qu’un médecin autrichien se fût emparé d’un mythe grec, nous affirmait que la psychanalyse était seulement capable de renseigner sur le milieu de la bourgeoisie juive viennoise de la fin du 19ème siècle !

Pour toute référence à ce texte, merci de préciser : Laurent Dingli, « Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques », laurentdingli.com, août 2008.

Samedi 9 août 2008